您的当前位置:寡趣症 > 寡趣病因 > 参阅战斗的中国节选西蒙洛夫采访林彪

参阅战斗的中国节选西蒙洛夫采访林彪

林彪

西蒙洛夫

电视剧《东方》再现了西蒙洛夫采访林彪的场景

原载《战斗的中国》(中南人民文学艺术出版社年版)

作者(苏)康·西蒙洛夫著蒋元椿译

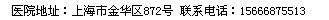

十一月八日,我们乘车经过衡阳全城,到林彪将军城外的司令部去。还是照样下着雨,而衡阳在这灰暗的正常的日子里给予人以颇为阴郁的印象:破碎的马路,多年失修,石灰剥落的房子,无数的小店铺,至少有二分之一,或者全都关着门,或者是空的。

林彪同志住在一座不大的小房子里,这些房屋是属于此地的铁路上的。这是一座外表不好看但颇宽敞的单层小房子。有一张桌子,靠着三面墙放有几张椅子,墙上从地板直到天花板都挂满了作战地区的地图。

地区很大。第四野战军的部队分布在并且主要在四个省份内作战:湖南、贵州、广西和广东。而如果该军一翼是在广东和广西边界上,相近于北纬二十三度处,那末其另一翼是在湖南、湖北、四川三省交界,临近于北纬二十九度处。

第四野战军的司令员穿得就和他的任何一个战士一样:一件草绿色的布制棉军服,柔软的草绿色军帽。这个个子不高,非常安详,非常严肃,轻易不微笑的人,清瘦的脸上有着一双又大有非常专注的黑眼睛,动作既敏捷又镇静。

寒暄一番,请我们坐下之后,林彪开始谈话,先简单地说明他之所以不能如昨天约好那样在早上接见我的原故。今天拂晓接到消息,在湘西,国民党军有一个兵团已经开始退却。他一早上都在忙着调整部署,以便追击和包围这个兵团。

“也许我到这个方向去有点意义吧?”我问。

“没有意义,”林彪想了几秒钟后回答说:“这是次要方向。可是如果您对已经开始了的作战有兴趣的话,那我以后再想办法让您知道那是怎么展开的。”

接着,认为这个问题业已解决,他不作过多的客套就问我对什么感兴趣,以及要他告诉我些什么。

“我希望您告诉我两件事情,”我请求说:“第一,是关于正在展开的作战,和贵军的当面敌人的,还有,第二,是关于第四野战军从东北开始一来知道这里华南边疆上为止的作战经过。”

他说了几句关于前方情况的话之后,我就知道,“四野当面敌人”这种说法,是不完全符合实际情况的。第四野战军正由左右两翼猛插到国民党军主要兵团的后方去,力求将现在的半包围圈在最短期间内完成为全包围圈,并且将包围圈在西南、在云南与越南的边界上合拢。正在由左右两翼包围敌人的部队之间的直线距离,有一个时期达一千华里、即五百公里以上。

在中央,沿着从衡阳往西南、到广西省会桂林去的公路和铁路上,敌人才真的直接面对着第四野战军的部队。这里前线离衡阳最近,可是战况很平静:双方现在都没有进行什么重大的军事行动。

“那末这种平静的状态将持续多久呢?”

“愈久愈好,”林彪说,“我们将只在敌人有从这个地区开始撤退的最初迹象时才在这里开始正面攻击。而这种迹象本身,有只在敌人感觉到整个兵团有被我们深入两翼的部队完全包围的危险时才将显露出来。而他感觉到这一点愈迟,他突出包围圈的机会也就愈少。因此我们在中央地区现在使自己很安静,以免把他吓跑了……”

“那末是否有敌人来得及突出包围圈的危险呢?”我问。

“我们的部队正推进得非常快,”林彪回答说:“虽然进攻必需完全经过许多行动困难的大山区,那里几乎没有路,即使有也已经被破坏了的。我们现在已经可以说,我们将不放广西兵团向西进入云南省,去和四川与云南的国民党军会合的。至于越南边界,那末我们是否来得及把它和国民党军切断——这一问题目前还未揭晓。这问题如何解决,要看最近两三星期之内的军事行动而定。

“我们知道,国民党反动派正在和法国人谈判让他们的军队进入越南,暗示法国人可以利用他们来对付越南的共产党人。不消说,这种远景不会阻止我们前进的,”林彪第一次微笑了一下说:“我们将作一切努力,以求比国民党军先赶到越南边界,虽然现在我们离越南比他们要远得多:要远到几乎一倍……

“我们在广西境内准备加以围歼敌人有将近十八万正规军和十二万地方部队。指挥他们的是白崇禧。您知道关于白崇禧的任何事情吗?”

提起这个问题,我记起在我南来之前,我在北京所已经知道的那些一般的简单的情况。

白崇禧是广西国民党老集团的主要领袖之一。我知道,制衣集团的另一个著名领袖是李宗仁,现在是蒋介石的“总统”职位的代理人,他也是在南方这里。

使一九二七年上海起义浸入血泊之中的正就是白崇禧,之后他就成为国民党参谋本部的几乎常任的副参谋总长,而且是历时二十年之久的广西省的实际独裁者。现在他是华南国民党军队的总司令,同时又是流亡着的南京——广州——重庆……不知道还要到哪里的政府的军政部长。

在北京的时候,人家在谈到他的时候还告诉我说,他是不肯投降的,和他的军队在南方还有打仗要打。他之所以如此顽固不化,不仅因为白崇禧是一个最残暴的反动分子,和一个最血腥的屠杀中国人民的刽子手,而且还由于一种相当重要的理由,即白崇禧在广西已经吃了二十年的“窝边草”。正是在那里他保存着自己的主要资产,而对于这位将军极为不利的是他拥有的这些资产,与其他国民党领袖们的资产不同,主要是不动产。这也是促使白崇禧要特别激烈地保卫广西领土。

对于我所已经知道的关于白崇禧的情况,林彪同志又把这位将领和广西一省范围内的政客作了补充的描绘。

“我认为白崇禧是国民党军将领中最有才干的一个,而这句话可以说并非过奖。”林彪说。“他不用说有多年的军事经验,他的指挥也比其他国民党军将领高明,可是因为他的军队现在是非常明显而公开地在与人民为敌,而作为一个政党的国民党已经四分五裂,而且军事上的形势各方面也对他完全不利。因此,白崇禧的那一点或多或少的军事才干,实质上在这里也就已经起不了什么作用。

“把他作为一省的政客来看,那末白崇禧是一个比旁的国民党军将领们特别寡廉鲜耻、背信弃义的人。许多年来他无耻地口口声声赌神发咒地说信仰孙逸仙的‘三民主义’,而实际上,为了更有效地统治全省,他保留着自己三位一体的特别办法:把军警、行政权和学校教育的领导权都统一于一人之手。县长、县警察局长和县立学校校长——这就是国民党员们的三位一体,每一个县都操在这些国民党员手里。也就是他们现在领导着白崇禧所建立的反动的县自卫队,这些自卫队的骨干都是地主,地主的狗腿子们,以及很大一部分富农。

“我们估计这些自卫队约有十二万人,当然由于他们的战斗力很弱,所以还得估计得低些,可是无论如何,无论是我们军队或随军前进的我们的地方工作人员,都仍然和他们有得麻烦的。至于白崇禧的正规部队,那他们里面有许多老兵,他们的战斗力也比一般蒋介石的部队要强些。

“为了维持其军队的士气,白崇禧也像蒋介石一样——在这方面他没有什么独创——散播谣言,说什么得到了美国的新的贷款和装备啦,什么美国将用军事进攻来对付中国共产党人和苏联啦,什么第三次世界大战最近就一定要打起来啦等等。然而,在总的政治和军事形势的影响之下,在展现的他们那边,相信这种宣传的人,一天比一天大为减少了。”

林彪同志用这些话大体上说明了前线的和四野当面敌人的情况。然后,作为一个不爱浪费时间的人,他停了不过一分钟,从警卫员递给他的茶缸里喝了几口茶之后,就说,现在来回答第二个问题:我军作战经过。

“一切您所感觉兴趣的战斗细节,您可以从你所要去的那些部队里去当场了解,”林彪说。“我将只告诉您最基本的——第四野战军作战的几个主要阶段。它们是在毛泽东同志总的领导之下、在各战线上展开的那些作战的一部份。”

(在这里我应做一个虽小而必要的关于中国武装部队建制的说明。中国的“野战军”,照我们对军事上的理解,实际上不是军,而是战线。它里面包含几个“兵团”,相当于我们这里所称为军的。每个这样的兵团由几个军组成,每一个军又大概相当于我们的步兵军团。军以下的部队——师、团、营等等,则与我们所理解的相等,毋须再作特别的说明了。)

“第四野战军现在这个名称,是在一九四九年三月、在解放北京与天津后才有的;”林彪继续说,“在此以前,它称为东北野战军,更早的时候,称为东北民主联军。这支军队是在日本投降之后,以在山东与苏北作战的一部分人民军队为基础组成的。这些部队在日本被击溃后向北挺进,进入东北。其中有一批部队一路打过去,突破了蒋介石派来消灭共产党部队的国民党军,其余则分散为小部队绕道北进。

“为了要把共产党军队消灭在东北和到东北去的路上,蒋介石把他在缅甸作过战的全部美械装备和美国人训练的最精锐的部队运到了山海关。

“国民党军队集中在山海关附近的许多港口上。美国的轮船,运输舰和美国的空运大队把他们运到这些地方。

“那时我们刚从南方到东北。”林彪将军继续讲下去说,“所以当国民党军在一九四五年十一月向我们大举进攻时,情况对于我们非常不利。开始时我们坚守,并且甚至在山海关附近使敌人吃了第一个败仗,可是后来,由于敌人在人数和技术装备方面都超过我们好多倍,我们被迫撤离山海关,转移到东北内地去。和国民党军相比较,我们的人数非常少。而如果记得我们是步行而来的,而他们是坐着美国的轮船和飞机来的,那这是一点都不足为奇的。

“占领锦州以后,国民党军追赶着我们的部队,还进占领了沈阳。根据当时情况,我们进行了运动战,不与敌人进行决战,撤出大城市,但同时在各处不断以小部队袭击敌人的个别部队,不使他们越出铁路线与大城市和控制广大的地区。

“同时我们派我们部队在东北许多地区进行剿匪,为今后作战打下巩固的基础。东北一向有很多土匪,可是到一九四五年冬天,土匪繁殖到非常大的数目。在日本投降以后,到处能弄到武器。地主们、从前满洲国的官吏们、各种各样的汉奸们、土匪的老头目们就利用这一点,他们全联合起来出来反对我们。那时候国民党政府正式承认他们为其武装部队的一部分,而且不仅承认而已,还把他们当作属于他的地方部队而予以总的领导,并派遣了自己的将领去统帅这些匪帮。

“一九四六年一月十日,蒋介石宣布全国停战。然而他的所谓停战,是不包括东北在内的。这是一个阴谋,企图以和平谈判为籍口,制止我们华中和华北的部队进入东北,乘机消灭我们已在东北的部队。

“东北的情况对我们不利。地主们和官僚们对进入城市的国民党军举行盛大的欢迎。而同情我们帮助我们的农民则全部害怕公开这样做,因为乡村不断易手,而地主们回来就残酷地惩罚那些帮助过我们的农民。

“我们没有力量进行大规模的战斗,可是我们努力每天地在各处消灭派遣出来的国民党部队。供给很困难,伤员转运也很困难:不得不在冬天的情况下几十公里地用担架抬着他们走。

“四月间马歇尔飞来中国,表面上是为了建立国民党与共产党之间的和平。他企图伪造一种印象,好像国民党反动派是真正愿望和平的。而实际上在这些谈判掩护下,国民党军更其积极地开展了其在东北的进攻。

“在和谈进行之际的一个月中,我军进行了四平街保卫战。进攻该地的有国民党的新一军、新六军、五十二军和七十一军。经过一个月顽强的四平街保卫战以后,我们突破包围圈,撤出该城。六月七日国民党军继占领四平街之后,又占领了长春、吉林和许多其他城市,可是他们力量用尽了,于是他们暂时停下来。

“我们利用六、七、八、九四个月的间隙,结束了自己后方有计划的剿匪工作,同时在居民中开展群众工作,以充实我军的兵员。

“十月间国民党军在南满发动新的攻势。为了粉碎这一攻势,我们于十一月渡越结了冰的松花江,转而自己在北满发起攻势,迫使国民党军急忙从南满调一部分部队到这边来。

“我军那年在北满与南满呼应作战,是在冬季奇寒的情况下进行的。在气候晴朗的白天,我们完全不能行动,因为道路上空有国民党军空军活动。行军都是在晚上,我们碰上了一场可怕的大风雪。七千多人被冻伤,其中数百人都冻死了。这年冬天我们歼灭了国民党军正规军三万五千人,不包括土匪在内。国民党军的战斗力那时还是相当强的。我们的损失和他们的损失约摸相等:不得不以伤亡换取伤亡。可是渐渐地这比例开始变了。最初的时候是一比一,后来是一比二,一比三。随着时间的进展比例达到现在的一笔比八和一比十。

“由于经常地进行运动战,我们照例在对我们有决定意义的地区集中优势兵力,有时是数倍于敌人的优势兵力。

“在一九四六年到一九四七年的冬季战役中,我们以连续战斗取得了大胜。这是由不断的局部小胜所积成的。我军的士气急剧上升,而国民党军的战斗力则同样的急剧的程度下降。我们尽力守住哈尔滨,基本上结束了自己后方的剿匪,并在南满的农村坚持了自己的根据地。

“五月中旬,我们业已相当强大,使我们能够在东北进行第一次大规模攻势。这一攻势历时四十七天。这次我们歼俘敌军官兵八万三千人。九月十五日我们发动第二次新攻势,这次攻势中我们歼俘国民党军六万九千人。

“经过很短时期休息和调整兵力以后,我们几乎喘息未定就发动了冬季攻势。这年冬天又是奇冷。敌人极其希望进行冬季休整。恰巧我们发动攻势这一天,在沈阳正召开国民党的师长以上全体高级干部会,我们成功地利用这一机会,出敌不意地突然发动了攻势。

“在这算来是第三次的攻势中,我们歼俘国民党军已达十五万,其中有八千敌军敌军官兵反对自己的指挥官而自动起义,向我军投降。这是‘第一只燕子’,是这种大批投诚的第一次。

“经过夏季休整以后,我们的第四次攻势于一九四八年九月十二日发动。这次是全面的攻势。我们在全东北发动进攻,把第一个而且是主要的打击落在南满的锦州,用这一打击一下子破坏了东北与华北之间敌人的一切交通线,并且切断了他的所有退路。

“同时在锦州以南的外围,在塔山阵地上,我军在残酷的战斗中也阻击住了从华北开来的企图由南面突入解锦州之围的国民党军的猛攻。在锦州我们歼俘敌军官兵十万,并且断绝了敌人逃出东北的仅有的机会。

“在长春,起义投到我们这边来的有二万六千人,其余六万人则做了俘虏。沈阳被孤立了。蒋介石亲自飞到那里去进行指挥。他收集沈阳周围的部队向锦州进攻,并给自己确定了最大任务是歼灭我军,最小任务是突入华北。

“在沈阳到锦州的半路上,我们在遭遇战中包围并消灭了这个向我们进攻的国民党兵团,随即进攻沈阳。十一月二日,五十二天战斗之后,我军占领了这个东北的首府。这次战役期间,我们歼俘敌人官兵四十七万六千人,东北国民党军遂告全部被肃清。

“紧接着占领沈阳之后,我军几乎是马上就经过山海关像北京、天津推进。这是我军兵力已将近一百万人。如果再加上从我军中派出留在东北做党政工作和土地改革工作的三十万人,还有留在东北地方武装中的十八万人,那末,我军从一九四五年秋在东北开始作战时的大约十万人,经过三年工夫,部队已经有将近一百五十万人。

“我军的补充与扩大主要依靠两个基本来源:依靠农民——土地改革以后农民成千上万地自愿参加人民解放军;还要靠被国民党骗来、强征来的国民党军士兵,我们把他们俘虏过来,加以改造教育,留在我们部队里。他们到了我们部队里来以后,很多人现在当了班长、排长甚至连长。

“十二月,我军在华北展开之后,和华北野战军(后来改名第一野战军)一起,对张家口发动攻势,之后,在一月里,进攻天津和北京。

“天津市有两百万人口,防守的国民党军有十个师,但经过二十九小时的猛攻以后就被占领了。在这次猛攻之前,我们做了一星期的准备工作:在埋地雷区扫清道路,将我们自己的前沿阵地和交通沟一直推进到城防工事的边上。

“交给军队的任务是不惜任何代价要占领天津。这一仗的胜利也就保证了北京的陷落。我们向国民党军的司令劝降。他拒绝了。我军当即发起猛攻,并由两侧将狭长的市区一切为二。由城的西北与东南攻入的我军在城中心会合,当即在那里消灭了城防司令部。敌人大为混乱,天津遂迅速被我占领。天津攻克以后,北京守军就与我们进行谈判,接受了和平改编。

“由于华北这两大城市解放的不同情形而产生了两个政治术语:‘天津的道路’和‘北京的道路’。后来我军在解放旁的中国城市、与某些尚在犹疑不定的国民党军司令谈判的时候,就提出来让他们选择:‘你宁愿选那一条呢——北京的还是天津的?’

“在华北经过五十六天战斗,占领张家口、天津、北京的战役乃告结束,人民解放军的部队歼俘国民党军五十多万人。

“在三月和四月中,第四野战军向汉口南进。五月十七日解放湖北省会武昌。八月五日解放湖南省会长沙。十月七日到十二日之间,在这里衡阳地区,已经占看了相当大规模的作战,在作战过程中,白崇禧的四个精锐师全部被歼。从我军解放北京之日起到今天为止,我军共又歼俘了国民党军十八万人。

“现在我军还有一个最后的战斗任务——解放广西并围歼现在该处的整个国民党兵团——这是国民党总指挥部现在还能派用的最大的一个兵团。

“好,您的两个问题我都大概已经答复了。”林彪说,在整个谈话过程中第二次微笑了一下。

“我还有一个问题。”我对他说。

“什么问题?”

“我想请您谈点关于您自己本人的事。”

这次林彪显得是一个极不爱多讲话的人了,而且,显然,选择着适当措辞来精确地应付我的要求。无论如何,他关于自己的确只讲了几句话。

他四十三岁,生于湖北省的小资产阶级家庭。一九二四年他中学毕业,进了黄埔军校。一九二五年在该校求学时参加了共产党。一九二六年军校毕业后担任大队长。一九二七年蒋介石叛变、国共分裂之后,参加南昌起义。之后在朱德所指挥的团转战湘东湘南各地。学会了游击战术,更正确些说是和旁人创造了之一战术的最初的实战经验。

一九二八年他在井冈山地区第一次见到了毛泽东,同年任团长。一九三四到三五年他指挥一个军,参加红军的二万五千里长征,从南方由江西经过九个省而到达陕北。在陕北延安——解放区的中心——他被任为当时创办起来的军事学校的校长。

一九三七年,抗日战争爆发后、八路军编成之后,任该军三个师之一——一一五师师长。一九三八年在前方第四次负伤,回到延安后,重任军事学校校长。以后两年中患重病,医院和疗养院中治疗痊愈。一九四一年回到延安。一九四二年被党中央派往重庆,去谈判关于停止国民党封锁共产党军队的事情。和蒋介石谈判了三次,但如所预料,毫无结果。

一九四五年被任命为东北民主联军司令员兼政委。其余的事情我已经知道了,因为以后几年中部队作战经过他已经经过,而他的生活和这些经过是分不开的。现在他是第四野战军司令员,又是中共中央华中局书记。

“我想,就是这些吧。”林彪与其说是探询地,不如说是肯定地结束了话语,马上毫不间歇地转入另一个话题:他建议我首先最好到哪一个师去,然后到哪一个师去,并在攻势发动的时候,随同怎样的一个部队前进。

经过半个小时,我已经重又坐在政治部里,在衡阳县银行顶层上的小房间里。但我还有点惊异于林彪怎样迅速地、客气地、同时又很明确地,在五分钟之内,回答完了我所提出的关于他二十五年以上的军人生活史的问题。而这种惊异是在他四个小时之久的时间安详而细微地谈了即将到来的作战、和他指挥下的军队的历史之后发生的。可是我记忆里搜索着他所讲的关于他自己的这几句话时,发生了一种奇怪的感觉,这就是关于这个人,我还是知道某些关于他自己今天没有和我谈起的事情。

我努力回忆这是怎么一回事,一面翻阅我最近一个半月来的记录笔记本。找到了:就是这份记录,我和在列车中遇到的一位团长杨西民(音译)同志谈话的记录。在这份记录中有一处地方就是谈到林彪的:

“一九三三年我任林彪同志的警卫员,并和他一起参加了历经九省的长征。战斗频繁,生活艰苦。我们一月一月地日夜在风霜雨雪中步行。林彪同志总是在前卫部队里,紧跟在先头营的搜索部队之后走。这是一个危险的位置,可是行军中从这里可以了解更多的情况,并且可以迅速地下决心。林彪同志对于自己的部下总是像一个诲人不倦的导师。如果我们之中谁犯了错误,他就说明犯错误的原因,帮助纠正错误,改造教育人们。每次战斗以后,林彪同志首先就努力整理部队,总结战斗经验,特别注意批评所犯的错误。我们在全军的前头部队中走,和派出在先头行进的小部队一到渡过河流,这些小部队首先登上敌岸,赶走国民党军而抢占桥头堡。紧跟在我们后面,全军有时就用小船,有时就从半毁了的桥上渡过河去。林彪同志总是正确地判断军事情况,并且勇敢作战的。因此战士们都很尊敬他,信任他。当我们长征结束到达陕北时,他知道我想去学习做指挥员,就亲自叫了我去,建议我进军事学校去。这样,两年之后,我就不再当他的警卫员了。”

这就是在这一小页纸上,我还在一个月之前——那时还不会预想到什么时候会见林彪——所记下来的他的一个老部下所讲的话。显然,关于林彪,如果要把他从前的或现在的其他部下的话都记下来,那可能再记一百页纸也记不完的。可是当然,这位将军实在是对的:他的生活与军队的生活是分不开的,正如中国共丅产党的所有著名的将领们的生活是和军队生活分不开的一样,他们在二十年战争的严酷考验之中,被中国共产党及毛泽东,用伟大的革命事业谦逊地忘我服务的精神所培养教育出来的。

到军队里去的旅行结束了。再过一个钟头,列车就要北去:三天之前,衡阳到长沙的铁路已经修复,列车可以直达武昌。然后渡过长江——于是重又经过已经熟悉了的地方:经过汉口、徐州、济南,然后直达北京。而从那里再回家去——到莫斯科去。在离车开行之前,我要去拜访一下第四野战军的司令员林彪同志。

昨天傍晚,到了衡阳以后,我从政委谭政同志那里得悉林彪同志病了,我请他转达给林彪同志我的问候,并对于他的军队所曾给予我这个苏联报界人物的那种关心和帮助表示感谢。在回我的话的时候,他邀我在离开之前到他那里去一下。

雨终于不下了,天气变得有风、晴朗而寒冷。现在,在出太阳的早晨,城市似乎更其热闹而且人很拥挤。喧喧嚷嚷地在狭窄的衡阳街道上走动着的生气勃勃的、勤勉的、健壮的人民,已经卷起袖子来从事工作了,而当然,他们将很快就在这里扫清国民党反动派留下的一切纷乱的痕迹的。

我们穿过城市,到在城边的铁路区去。这里的有一所小房子,和以前一样仍然是林彪将军的驻地。

人们把我引进一个房间里去,在这里躺着生病的司令员。一张大木床,床上有用柱和横木构成的一套床架。显然,他们从前是用来挂帐子的。房间里没有生火,而因为在衡阳街上是寒冷的,所以在房间里也是寒冷的。

林彪躺着,更确切些说,是靠着一大堆枕头坐着,齐腰盖着一床棉被,穿着一件草绿色的冬季皮上衣,戴着皮帽。司令员瘦的很厉害,并且气色难看,脸周围长满了短短的胡子。过分疲劳和重感冒使他病倒了。只在昨天林彪才开始觉得好一点,可是我看出来,不管将军是多么善于自制,甚至在今天他坐着都还是很吃力的。然而紧靠着床边,在一个三脚架上放着一块像教室里的黑板一样的大木板,板上钉着作战地区的地图。

地图上插有许多小旗子;一部分上面有国民党军队的军、师番号的小旗子,插在地图外面的板上。这些小旗子是代表最近被消灭了的不再计算在内的白崇禧的部队的。

从这地图,从那放在床头边上的野战电话,从那通过将军的小屋里来的为数众多的电话线看来,司令员就是在病中也没有把领导作战的事情从手里放下。

林彪向我伸出手来——一个受了凉的人的冷手——,并且客气地问我从桂林来一路上怎么样。然后,在请我和我的同伴们喝茶之后,他像平常一样,就直接谈起正事来了。他谈着话,一面从自己的一只大搪瓷杯子里小口地喝着开水,并两手捂着它。显然满意地暖和着他的冰冷的手指。

“您也许对作战的全般过程感兴趣了吧?”

我回答说是的。不错,昨天人家已经把这方面的事情告诉了我一点,可是如果林彪同志认为这是可以的话。。。

是的,他认为这不仅是可以的,而且是完全必要的,以便让作为《真理报》记者的我,对整个作战开展的情形有一个了解,而我自己所能直接观察到的,只有它的一部分而已。

“首先,谈谈在湖南西南部的一个有五万人的国民党兵团。一个月之前我们和您谈到过这个兵团,现在它已经被全部消灭了。我当时答应过想办法告诉您经过情形的。您接到我的电报没有?”

我又一次肃然起敬地想到林彪的好的准确的记忆力。的确,在桂林我接到过一封他由军用线路发来的电报,电报中告诉我这支军队已经被歼灭,俘获三万人,包括一个军长和三个师长。电报末尾有一句简洁的句子:“您对这次作战曾感兴趣,用特奉告。”

“是的,我接到了您的电报,谢谢您。”

“可是,总的来说,这仍然只是一次局部性的战斗,虽然是相当大的一次,”林彪说。“主要的战斗在最近七天里面展开,在广西和广东边界上。”

他拿起了一支铅笔,在地图上指示着部队的运动情形,一面概述着最近几天里发生的事件。主要的情况如下:当时向桂林西南进攻的第四野战军的部队,已经远远地插向南方,而由桂林东面沿海进攻的部队,则已经迅速由东向西推进,到达了约与尚在国民党反动派手中的海南岛相平行的地方,这样就有希望在不久期间将白崇禧完全包围:这两个包抄国民党军的兵团从两翼压迫着他们。

这时白崇禧的主力把战线掉过头来,开始由北向南进攻,而在海南岛和雷州半岛上的国民党军,则开始迎接白崇禧部队由南向北进攻。他们的最大意图是歼灭在这一地区内的人民解放军部队;最小意图是使白崇禧的军队和海南岛的军队得以会师,以便将来两者都能渡过海峡逃上丅海南岛去。

在七天的战斗中,人民解放军的部队把国民党军的第一个计划和第二个计划都打破了。海南岛的军队被击溃了,他们的残部被赶回了海南岛去了,而白崇禧的军队也在许多次战斗中被逐次地歼灭掉了,参与的部队现在都被包围在广西东南角的一个死角落里,他们逃到海南岛和越南边界上去的路已经都被切断了。

在这些战斗中,国民党军有一个兵团的司令被打死,另一个兵团司令被俘。把广西袋形阵地里的国民党军队彻底消灭掉,据林彪的意见,大概要花十天时间。

“一个月之前,”我说,“您曾经认为国民党军有机会在我们将他们与越南边界切断之前赶到那里的。”

“他们的确有这种机会,”林彪回答说,“可是我们的战士们对他们的估计做了些修正,战士们在包抄国民党军的时候,推进得比可能预计到的远要快得多。白崇禧残余部队中的全部主力已经被包围住了,现在他们既看不到越南,也看不到海南了。现在可能进入越南的只有一个警备师,和一些后勤和机关部队,这些部队目前都在我们的包围圈外,在南宁地区,他们还来得及越过边境,如果他们很快就跑的话。其余的就跑不出去了。”

最近作战的特点,首先是各战线上我军推进的神速:不但在南方这里,在西南刘伯承那里,在四川和贵州也一样。在包围国民党军期间,许多师一天不停地连续行军二十天,在山地里一昼夜走八十到九十华里路。而这是不足为奇的:战士们希望结束中国的内战,希望至少在大路上,在最近两、三个月之内结束它。

“二十二年的战争,”林彪脸上显着微笑说,“大概是一个足够长的时期,使得人们虽然已经看到确定无疑的很快就要到来的胜利,也仍然不顾疲劳,不顾危险,希望它来得更快些,即使快那么三天、两天、一天也好。还有一点,是因为毛泽东同志许多年来一直都要我们向苏联红军学习决不让敌人喘息,决不浪费一天时间的思想。而这也是有很大意义的。。。”

一个副官走进来,递给林彪几张纸头——显然,是报告。林彪看完之后,转过身来对着挂在板上的地图,花了一点时间,用眼睛找到他所需要的小旗子。然后他用两个指头把这面小旗子从地图上取下来,插到地图外边的板上去。

我们告辞,而在我的记忆里留下了正在这时候的林彪的印象——林彪正在用手以安详的姿势从地图上取下小旗子。